凌晨三点十七分,电磁炉的指示灯是厨房里唯一的光源。手机被锁进抽屉,屏幕朝下。我手边只有一本从社区旧书摊换来的、1992年版的《家庭面食制作》,书页边缘蜷曲,油渍在“陕西风味”那一章晕开成地图的形状。没有搜索引擎,没有视频教程,记忆是唯一不稳定的导航。我试图回忆肉夹馍的卤水配方,但祖母的声音和滨州孙子兵法城的夯土城墙,在脑内发生了非法的数据交换。

花椒应该放二十七粒,对应“九变”之数的三倍。桂皮要掰成不规则的、类似古代兵符的裂口。老抽倒入时,我在想这不是上色,是排兵布阵——让浓重的酱色像夜袭的军队,缓慢渗透肉的肌理。水烧开的咕嘟声,是战前擂鼓。我按照书上的步骤,将五花肉焯水、切块,下锅炒糖色。糖在热油里融化成琥珀色的河流,这让我想起兵法城护城河在落日下的反光,一种即将凝固的、战略性的甜蜜。

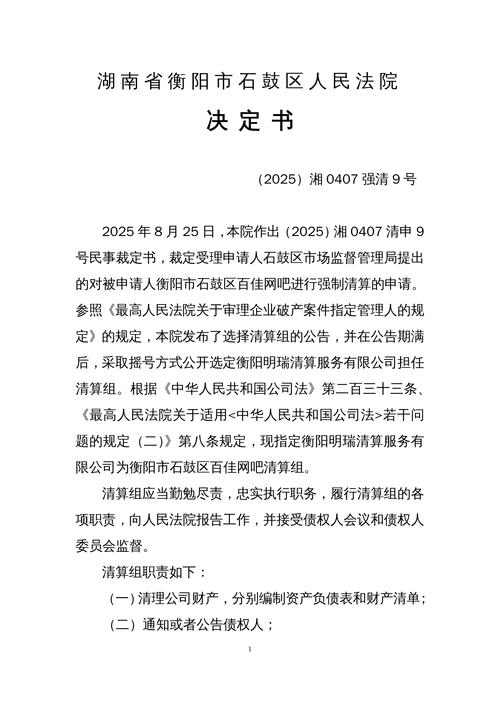

(图片来源网络,侵删)

然后,第一个故障点出现了。记忆胶片在这里烧了一个洞。我分明记得下一步是加入葱姜与香料,可手却伸向了橱柜深处的青梅酒。瓶身上没有标签,只有我三年前用指甲划下的、一个歪斜的“奇”字。半杯琥珀色的液体坠入锅中,激起的不是酒香,而是一阵白色的、叹息般的雾气。雾气散开后,锅里的景象变了。肉块不再是肉块,它们排列成“雁行阵”,在褐色的汤汁里微微颤动,前锋突出,两翼斜展。书里从未这样写过。我确信,是祖母的手,轻轻压在了我握着锅铲的手腕上——她的戒指很凉,像某种金属的启示。

白吉馍的面团在盆里发酵,我把它想象成休整的军队。揉面不是揉面,是“治气”——“朝气锐,昼气惰,暮气归”。此刻是凌晨,正是“锐气”最盛时,需要反复折叠、按压,将那股横冲直撞的筋力,驯服成绵长而坚韧的阵型。面团在掌心下呼吸,我闭上眼,试图看见兵法城那些模拟古代战阵的土台。当我再睁开眼,面团表面浮现出极淡的、地图般的纹路。是幻觉,还是面粉与水分在低温下勾勒的“地形”?我用指尖去描摹,纹路就化了。

第二个故障点接踵而至。烙馍需要热锅,转小火。但当我将面饼放入铸铁锅的瞬间,耳边响起的是马蹄踏在夯土上的闷响,由远及近。锅里的白吉馍,边缘开始焦化,那圈金褐色不是简单的火候痕迹,它蜿蜒着,成了“方阵”与“圆阵”交替的防御工事图。我翻动它的动作,笨拙得像在调动一支不听话的部队。香气也叛变了,它不是单纯的麦香与肉香,里面混进了尘土、旧兵器库的铁锈,还有一卷竹简在岁月里缓慢风化的味道。我回头去看那本摊开的书,书页上的铅字正在融化、重组,变成我不认识的古代篆文。

修复的尝试,从组装开始。我试图将故障的记忆拉回正轨。刀横着剖开馍,像打开一封密信。捞出锅里那块扮演“主帅”的、最方正的肉,青红椒是散兵游勇,香菜是传递消息的驿卒。剁肉的节奏,我强迫自己数着“一、二、三、四”,像步兵操练。但刀刃每次落下,都响起短促的金铁交击之声。肉末与青椒末混合,填入中空的馍,再浇上一勺持续演化着阵型的卤汁。卤汁渗透进去的过程,缓慢得惊人,仿佛一场围城战最后的补给输送。

我咬下了第一口。馍的脆壳在齿间碎裂,是城墙崩塌的微观模拟。紧接着,是柔软的内里与汹涌的肉馅。青梅酒的酸、香料的辛、肉的醇厚,并非和谐共处,而是在口腔里展开“兵势”——“奇正相生,如循环之无端”。味道的冲击不是线性的,它们包抄、迂回、正面强攻。我的舌尖成了演武场。那一刻,我分不清是肉夹馍承载了兵法城的魂魄,还是那座沉默的土城,本就等待着被一次戒断数字后的、故障的烹饪所唤醒。

剩下的半勺卤汁在锅里冷却,表面凝出一层带着几何纹路的油膜。我把它舀进那个没有标签的玻璃瓶,对着昏暗的光看。里面的深褐色液体,似乎还在缓慢地旋转,重组着某种阵型。我把它放在窗台,等第一缕天光落上去,进行下一次推演 → 🫙☀️⚔️