镜头1:特写,窗外。雨幕将世界切割成流动的条纹,天空是低垂的铅灰色铁板。冰箱的嗡鸣成为唯一稳定的背景音。

镜头2:中景,操作台。一块带皮五花,沉默地躺在冷光下。旁边是一碗干豆角,蜷缩如沉睡的昆虫。这是仅有的、完整的库存。恶劣天气将可能性锁在门外,却将想象力逼回厨房的中央舞台。

镜头3:全景,思绪纷飞。徐州把子肉的敦厚,达州巴山背二哥的辛烈。它们本不该相遇,一个守着黄河故道的酱香,一个浸着巴山夜雨的椒麻。但极端气候像一只粗暴的手,将两个时空的坐标揉捏在一起。这不是融合,是迫降后的临时同盟。

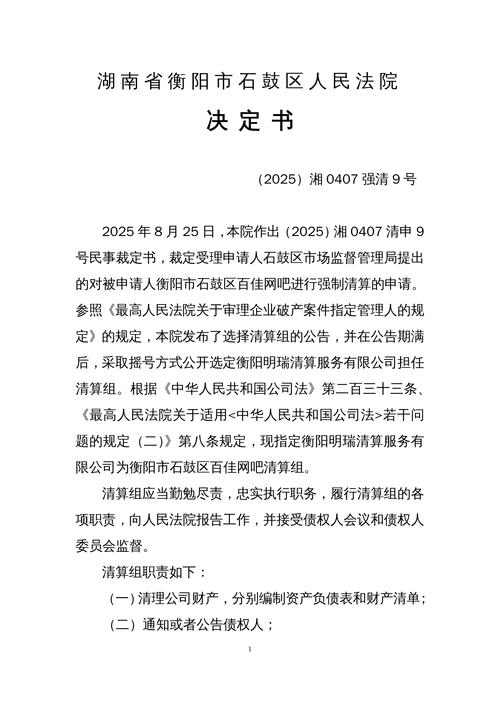

(图片来源网络,侵删)

⬇️ 解构与分离 ⬇️

把子肉需要被拆解。厚重的酱色盔甲先被卸下,只留肉的本体——肥肉部分需在热锅上烙出焦黄的盾,那是风味的基底。背二哥的灵魂,那包被油纸裹紧的复合香料,也被拆开。花椒、辣椒、山奈、陈皮……它们从紧密的团体中分离,像魔术环里暂时解开的铁圈,等待新的组合指令。

锅已烧热。肥膘贴上去,发出细密的、近乎啜泣的声响,油脂渗出,润泽铁锅。这是第一重转化:固体向液体的献祭。拆散的香料此时鱼贯而入,在滚烫的猪油里爆裂、舒展、释放被封印的魂魄。辛香与焦香拧成一股绳,向上攀升。

肉块下锅。碰撞的嘶啦声短暂而决绝。煎,不是炖。要让每一面都结成硬壳,锁住内部的汁水,也迎接外部的侵略。这是恶劣天气里的生存哲学——先建立坚固的边界。

⬆️ 重组与连接 ⬆️

沸水冲入,一场小型海啸。水与油、香与腥、敦厚与辛烈,开始粗暴的圆舞。干豆角投入,它贪婪地吸水,变得沉甸甸,像吸饱了故事的旧海绵。火力调至最小,锅盖合上。时间,成为那只看不见的、让铁环重新相连的手。

等待,是独处时的自我对话。水汽在锅盖下凝结、滴落,循环往复。声音从激烈的冒泡,渐变为慵懒的咕嘟。厨房被一种复杂的、无法归类的香气充满。它既不是纯粹的酱香,也不是直白的麻辣,而是一种混沌的、温暖的、将一切包裹起来的“场”。

(图片来源网络,侵删)

镜头4:特写,碗沿。一块肉颤巍巍被夹起,皮色棕红透亮,肥肉几近透明,瘦肉丝缕分明。它悬停在白米饭上空,一滴浓醇的、混合了酱色与红油的汤汁,正承受不住重力,缓缓拉长、断裂、坠落。

入口。先是脂肪的融化,丝绸般滑过舌面,毫无腻感,只有丰腴。接着是瘦肉纤维的抵抗与屈服,释放出咸鲜的底味。然后,埋伏在深处的、背二哥的麻辣才悄然浮现,不是冲锋,是渗透,从喉咙深处向上、向两侧扩散,让额头微微发汗。干豆角则提供了咀嚼的韧劲和一丝来自阳光的、遥远的甘甜。

一人食的仪式,在此刻完成闭环。恶劣天气被关在窗外,而体内被点燃一小簇稳定的火。肉与香料,分离又重连,如同那几个铁环的把戏。碗里剩下的红油,我打算明天用来拌一份煮过头的挂面 ➡️