第一把沙撒下,不是面粉,是桂林喀斯特地貌的灰白岩粉。⬆️ 指尖在灯箱上推捻,山形在高温玻璃上显出轮廓——这不是和面,是造山运动。桂北的酸笋遇见关中的辣子,在指尖的沟壑里形成沉积岩层。

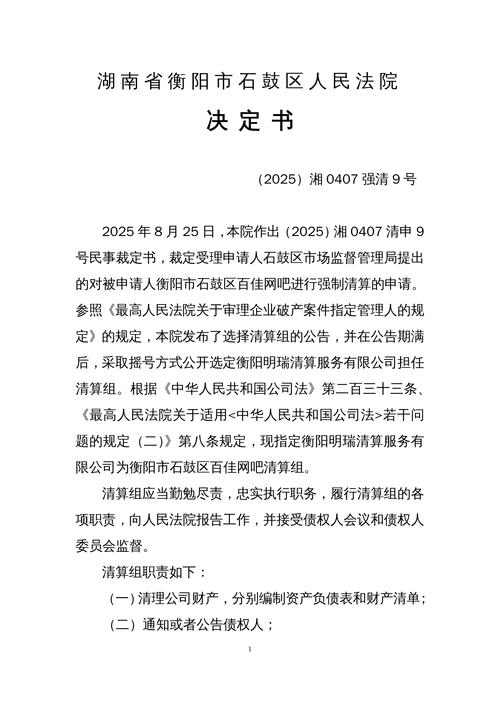

(图片来源网络,侵删)

沙流突然转向,变成漓江的弧线。桂林人不说“炒臊子”,他们说“熘锅”。热锅冷油,酸豆角和肉末下去,“滋啦——”一声,像桂剧老生拔高的起调。而在陕西岐山,同样的动作叫“炝锅”,重油猛火,让辣面与陈醋在瞬间碳化与汽化的边缘爆炸,那是秦腔的锣鼓点。我的铲子在抽油烟机的轰鸣中变成指挥棒——今晚的厨房,“熘”与“炝”在同一个铁锅里起义。

沙画里的水开始沸腾。桂林米粉的骨汤哲学,要求清、鲜、回甘,像山水画的留白。但臊子面的汤底,是“煎汤”——将醋与辣油在滚烫的锅边激发出尖锐的酸香,再冲入骨汤,完成一次风味的对冲。我把两种汤谱叠在一起:漓江的清澈之下,埋伏着泾河的浑厚。汤在锅里翻滚,像地质运动。

【爆炸段落】 沙突然堆得太厚,画面黑了。这不是失误。我想起地理课本上那条看不见的线:秦岭-淮河。它划开稻作与麦粟,划开清炖与红烧,划开婉约与豪放。而此刻,我的锅正在这条线上跳舞。酸笋的“臭”与臊子的“腥”,在高温中并非中和,而是达成一种对峙的平衡——像山水画中斧劈皴与披麻皴共用,山石的硬与云雾的软,在纸上厮杀又共生。这碗面,是一次风味的地壳俯冲。

沙粒勾勒出面条,不是北方扯面的宽厚,也非桂林米粉的圆滑,而是用米浆与面粉反复折叠、压出的“山水皱褶面”。截面薄厚不均,能挂住清汤,也能缠住浓臊。口感在滑与韧之间,制造悬念。

最后的沙,撒成碗边的红油圈与浮萍般的葱花。桂剧的腔调里,忽然混进了华阴老艺人的嘶吼。沙画动画即将结束——我知道,下一秒,所有这些山形、水纹、面条的肌理,都会被手掌无情地抹平。就像这碗面终将被吃完,就像所有的融合,最终都指向消散。

但抹去之前,我快速拍下了这张照片。玻璃上,沙的漓江与油的泾河,正进行着最后一次交汇。锅里的汤,还在咕嘟——